はじめに

あなたも経験ありませんか?月曜朝の会議で「また同じ問題が…」と頭を抱える瞬間。プレゼン資料を前に「どうしてこの企画が通らないんだろう」と深いため息をつく夜。チームメンバーとの打ち合わせで「なぜ話が噛み合わないのか」と困惑する午後。

そんな「仕事での行き詰まり」は、現代のビジネスパーソンなら誰もが経験する共通の悩みです。実際、VoiceNationが発表した調査によると、米国の労働者の37%が「自身の職務内容に求められるタスクをこなすのに苦労している」と回答しています。また、デロイトの職場のウェルビーイング調査では、84%の従業員が自身のウェルビーイングの改善を最重要課題に挙げながらも、80%の人が実際の改善については大きな困難に直面していることが明らかになりました。

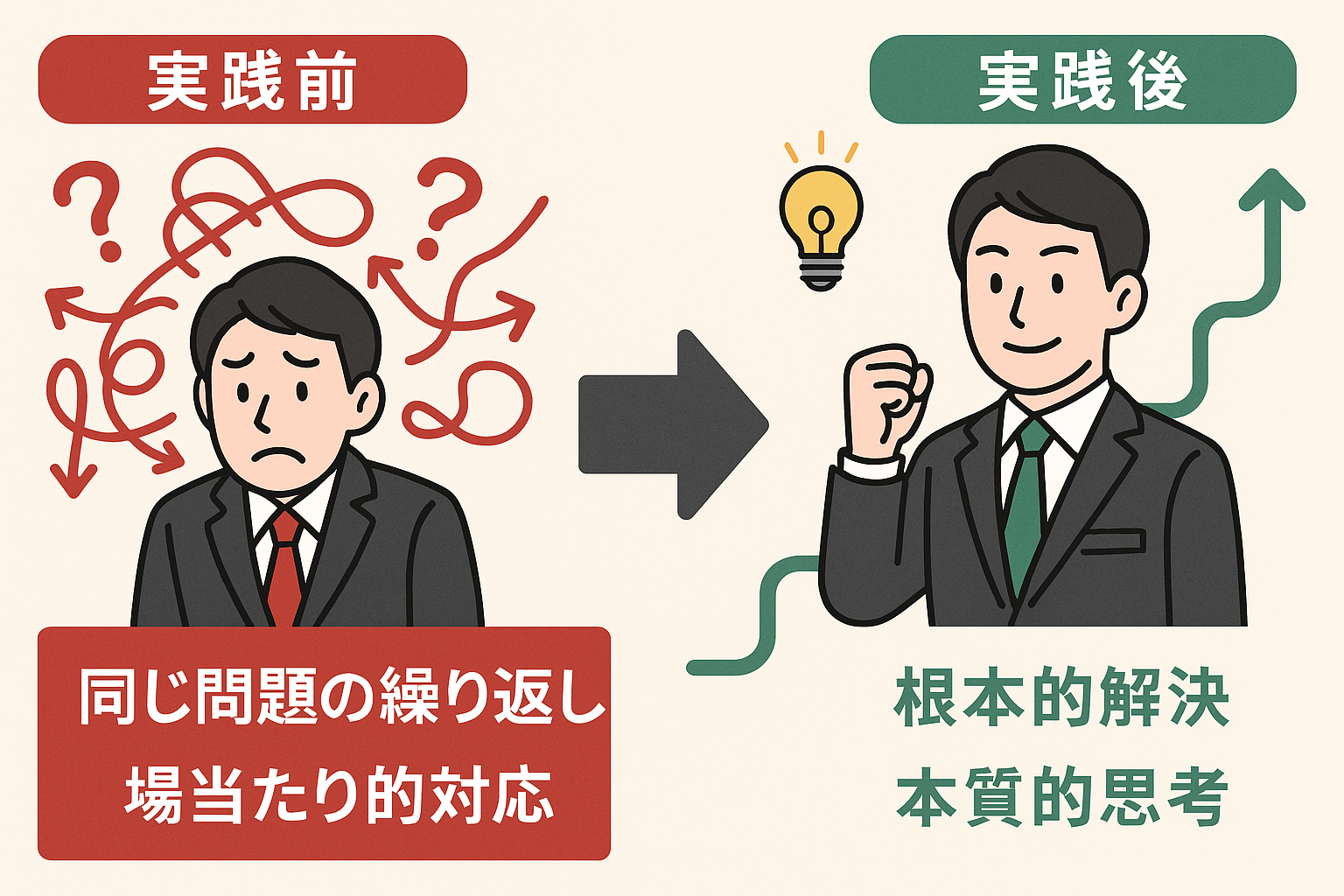

多くの人が試すのは、「もっと頑張る」「新しいスキルを身につける」「上司や同僚に相談する」といった一般的な解決法です。しかし、これらの方法で一時的に問題が解決したとしても、根本的な解決には至らず、同じような問題が繰り返し発生してしまうことが少なくありません。

そこで注目したいのが「哲学的思考法」です。一見、仕事とは無縁に思える哲学ですが、実は問題の本質を見抜き、根本的な解決策を導き出すための強力なツールなのです。グローバル企業が哲学者を招いたり、哲学を学んだ人材が次々と革新的なサービスを生み出している背景には、この哲学的思考法の威力があります。

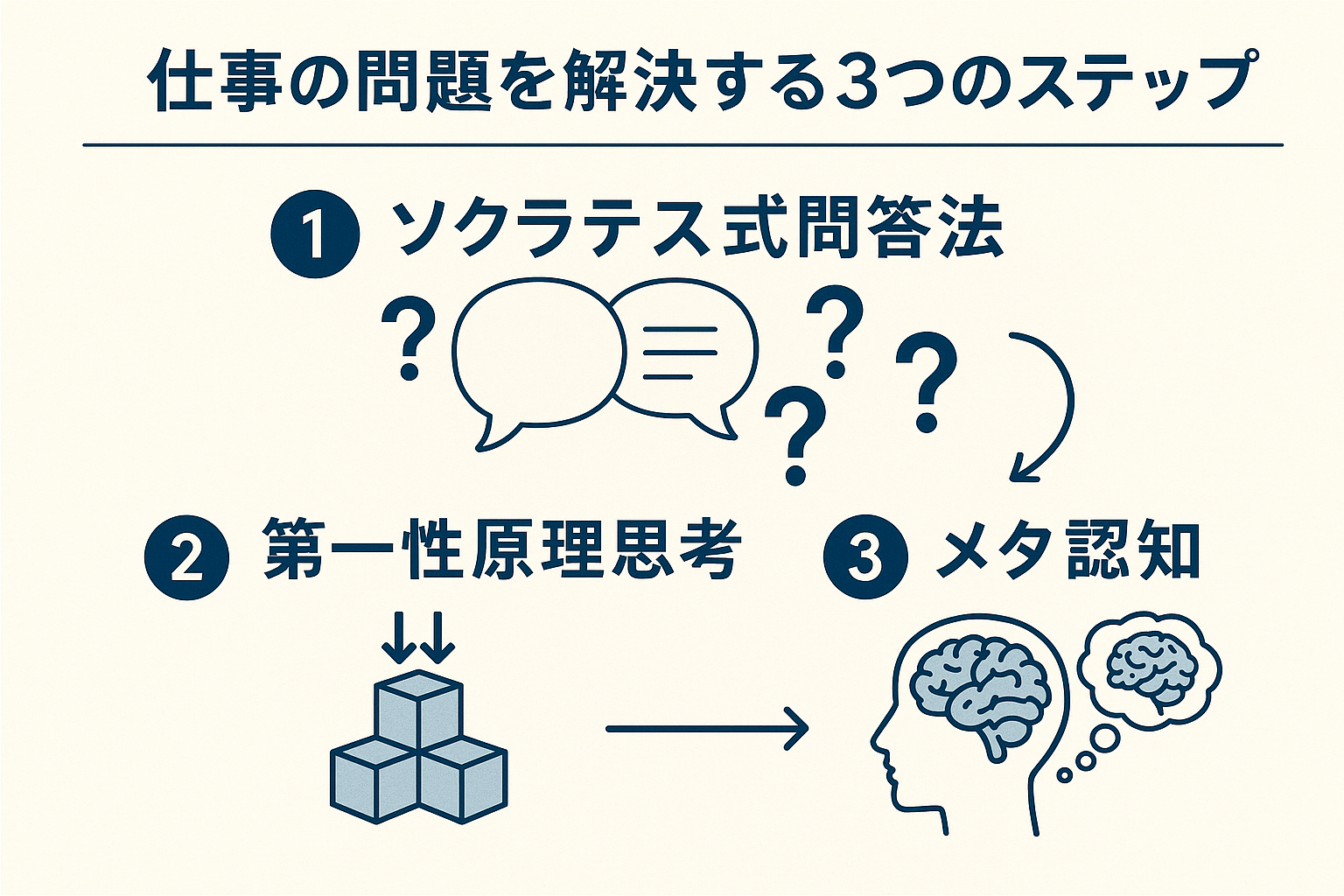

この記事では、仕事で行き詰まった時に実践できる3つの哲学的思考法のステップをご紹介します。これらの手法を身につけることで、表面的な対処療法ではなく、問題の根本から解決できるようになり、同じような問題に再び悩まされることがなくなるでしょう。さらに、この思考法は一度身につければ、どんな問題にも応用できる汎用性の高いスキルとして、あなたのキャリア全体を支える強力な武器となります。

なぜ今、哲学的思考法がビジネスで注目されているのか

哲学的思考法とは何か

哲学的思考法とは、物事の本質を深く掘り下げ、多角的な視点から分析し、長期的な展望を持って判断する能力のことです。単なる「思いつき」や「経験則」に頼るのではなく、論理的で体系的なアプローチによって問題の根本に迫る思考法です。

明治大学経営学部の畑一成准教授は、哲学的思考について次のように説明しています。「哲学は一時的な『答え』や『解決策』を最重視するのでなく、むしろ『問い』のほうを見極め、それを深めていくことによって物事の本質に触れようとします。『わからなくなったときにどうするか』こそが、伝統的に哲学が取り組んできた課題なのです」

従来の問題解決法との決定的な違い

多くのビジネスパーソンが問題に直面した時に取る行動は、「社員を集めてアイデアを出し合う」「マーケティングをして、トレンドに合わせたものを試作してみる」といったブレインストーミング的なアプローチです。しかし、このような「思いつき」を試しては捨てるという運任せの体当たりを繰り返すだけでは、やがて資金もアイデアも人材も枯渇してしまいます。

一方、哲学的思考法は以下の点で従来の方法と大きく異なります:

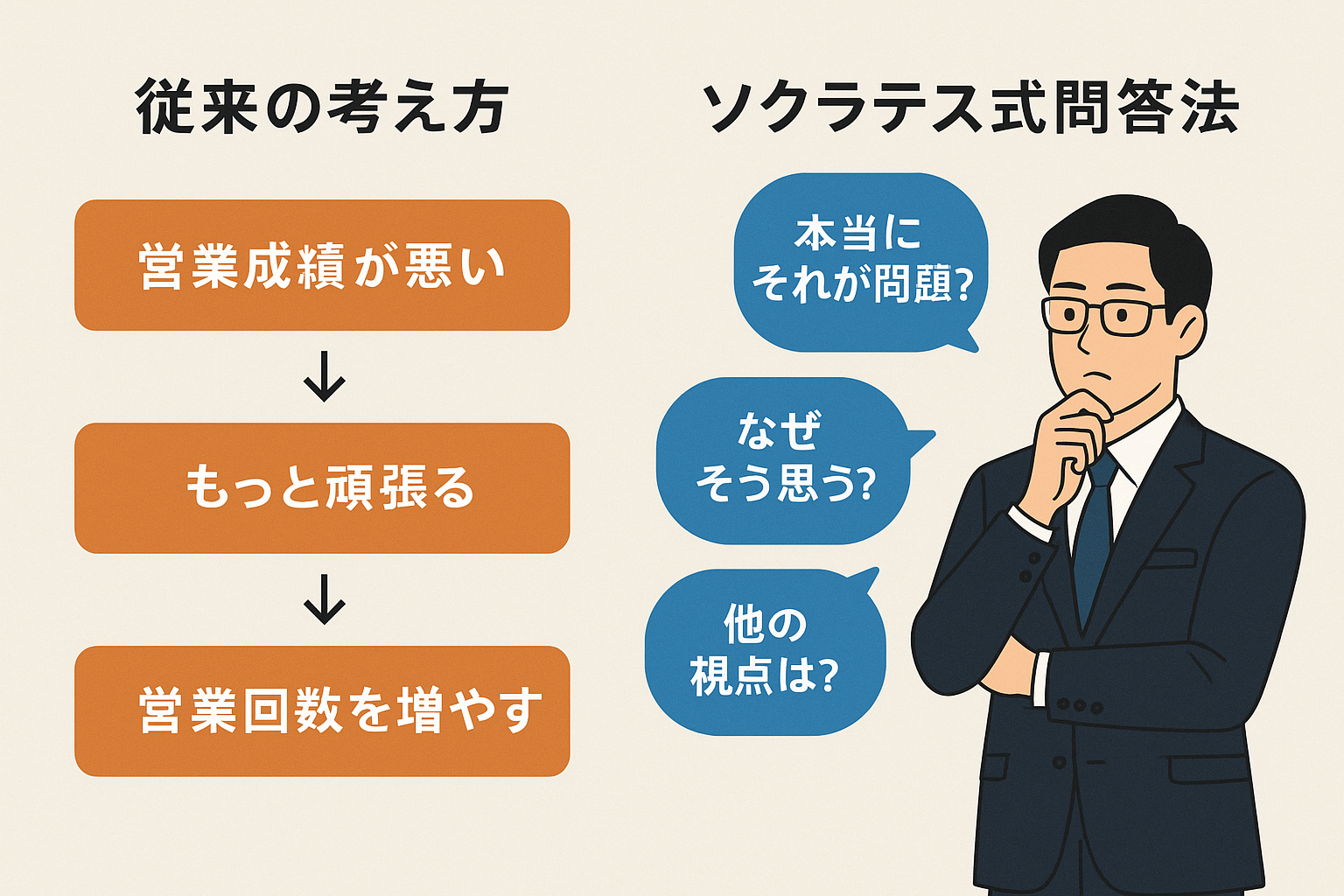

深層的アプローチ: 表面的な症状ではなく、問題の根本原因を探求します。例えば、営業成績が悪い時に「もっと営業回数を増やそう」と考えるのではなく、「そもそも営業とは何か」「顧客が本当に求めているものは何か」という根本的な問いから始めます。

長期的視点: 短期的な解決策ではなく、持続可能で本質的な価値を創造する解決策を目指します。これにより、同じような問題の再発を防ぐことができます。

批判的検証: 既存の前提や常識を疑い、多角的な視点から検証します。「当たり前」だと思っていることにこそ、問題解決の鍵が隠されていることが多いのです。

実際のビジネス成功事例

哲学的思考法の威力は、実際のビジネス成功事例からも明らかです。

イーロン・マスクが実践する「第一原理思考」は、まさに哲学的思考法の代表例です。彼はロケット開発において、「ロケットは高価なもの」という業界の常識を疑い、ロケットを構成する材料費を計算し直すことで、大幅なコストダウンを実現しました。これは既存の枠組みにとらわれず、物事の根本に立ち返って考える哲学的アプローチの成果です。

また、多くのグローバル企業が哲学者をコンサルタントとして招いているのも、この思考法の有効性を物語っています。複雑化するビジネス環境において、表面的な対処療法では限界があり、より深い洞察と本質的な解決策が求められているのです。

なぜ今、この思考法が必要なのか

現代のビジネス環境は、かつてないほど複雑で変化が激しくなっています。AI技術の進歩、グローバル化の進展、働き方の多様化など、従来の経験則や常識だけでは対応できない問題が次々と発生しています。

このような環境下では、「正解」を知っている人はいません。むしろ、「正しい問い」を立て、本質的な解決策を見つけ出す能力こそが、ビジネスパーソンにとって最も重要なスキルとなっているのです。

哲学的思考法は、まさにこの「正しい問い」を立て、本質的な解決策を導き出すための最強のツールなのです。

問題がみるみる解決する3つのステップ

それでは、具体的に仕事で行き詰まった時に実践できる3つの哲学的思考法のステップをご紹介します。これらのステップは、古代ギリシャの哲学者から現代の思想家まで、長い歴史の中で磨き上げられてきた実証済みの手法です。

ステップ1:ソクラテス式問答法で問題の本質を見極める

「無知の知」から始まる問題解決

古代ギリシャの哲学者ソクラテスが開発した「ソクラテス式問答法」は、問題解決の第一歩として極めて有効な手法です。この手法の核心は「無知の知」、つまり「自分が知らないということを知る」ことから始まります。

多くの人が仕事で行き詰まる原因の一つは、「自分は問題を理解している」「解決策は分かっている」という思い込みにあります。しかし、実際には問題の本質を見誤っていたり、表面的な症状にとらわれていたりすることが少なくありません。

ソクラテス式問答法では、まず自分の理解や前提を疑うことから始めます。「本当にそうなのか?」「なぜそう思うのか?」「他の可能性はないか?」といった質問を自分自身に投げかけることで、思い込みを取り除き、問題の本質に迫っていきます。

具体的な実践方法

ステップ1-1: 現状の理解を疑う

まず、あなたが直面している問題について、「本当にそれが問題なのか?」と疑ってみてください。例えば、「営業成績が上がらない」という問題があるとします。多くの人は「もっと営業活動を頑張らなければ」と考えがちですが、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。

•本当に営業成績が問題なのか?

•そもそも営業成績とは何を指しているのか?

•誰にとって、なぜそれが問題なのか?

•営業成績が上がらないことで、具体的にどんな困りごとが発生しているのか?

ステップ1-2: 根拠を深掘りする

次に、「なぜそう思うのか?」という質問で、自分の判断の根拠を探ってみます。

•なぜ営業成績が上がらないと判断したのか?

•その判断基準は適切なのか?

•比較対象は何か?

•その比較は公正なのか?

ステップ1-3: 多角的な視点を探る

最後に、「他の可能性はないか?」という質問で、異なる視点から問題を捉え直します。

•顧客の視点から見ると、どんな問題があるのか?

•上司の視点では?同僚の視点では?

•競合他社はどう対応しているのか?

•業界全体の傾向はどうなっているのか?

実践例:営業成績向上の問題

実際に、営業成績が思うように上がらないという問題にソクラテス式問答法を適用してみましょう。

従来のアプローチ: 「営業成績が悪い → もっと営業回数を増やそう → 新規開拓を強化しよう」

ソクラテス式問答法のアプローチ:

Q: 本当に営業成績が問題なのか? A: 売上目標に対して80%の達成率だから問題だと思っている。

Q: なぜ80%が問題なのか? A: 会社の目標だから。でも、よく考えてみると、昨年同期比では110%成長している。

Q: 目標設定は適切だったのか? A: 実は、今年の目標は昨年の150%増で設定されていた。市場環境を考えると、かなり高い目標だったかもしれない。

Q: 顧客の視点から見ると、どうなのか? A: 顧客満足度は高く、リピート率も向上している。新規顧客の獲得は少ないが、既存顧客との関係は深まっている。

Q: 他の可能性はないか? A: 量的な成長よりも、質的な成長を重視する戦略に転換する時期かもしれない。長期的な顧客価値の向上に焦点を当てるべきかもしれない。

このように、ソクラテス式問答法を使うことで、「営業回数を増やす」という表面的な解決策ではなく、「顧客との関係性を深め、長期的な価値を提供する戦略への転換」という本質的な解決策が見えてきます。

読者の体験談:Aさん(IT企業・プロジェクトマネージャー)の場合

「プロジェクトが遅延続きで、チームのモチベーションも下がっていました。最初は『メンバーの技術力不足』が原因だと思い込んでいましたが、ソクラテス式問答法で自分に問いかけてみると、実は要件定義の段階で顧客との認識のズレがあったことが判明しました。技術研修ではなく、コミュニケーション改善に取り組んだ結果、プロジェクトは軌道に乗り、チームの結束も強まりました。」

この手法の効果

ソクラテス式問答法を実践することで、以下のような効果が期待できます:

思い込みの除去: 自分が当然だと思っていた前提を疑うことで、新しい視点が開けます。

問題の本質発見: 表面的な症状ではなく、根本的な原因を特定できます。

創造的解決策の発見: 既存の枠組みにとらわれない、革新的なアプローチが見つかります。

自己理解の深化: 自分の思考パターンや判断基準を客観視できるようになります。

重要なのは、この問答を一人で行うことです。他人に質問されるのではなく、自分自身に質問を投げかけることで、より深い内省と気づきが得られます。最初は慣れないかもしれませんが、継続することで、問題に直面した時に自然とこの思考プロセスが働くようになります。

ステップ2:第一性原理思考で根本から解決策を構築する

ゼロベースで考える革新的アプローチ

ステップ1で問題の本質を見極めたら、次は第一性原理思考を使って根本的な解決策を構築します。第一性原理思考とは、問題を最も基本的な要素に分解し、それらの要素から新しい解決策をゼロベースで構築する思考法です。

この手法は、物理学者でもあるイーロン・マスクが実践していることで有名になりましたが、実は古代ギリシャの哲学者アリストテレスが提唱した古典的な思考法でもあります。アリストテレスは第一性原理を「それ以上分解できない基本的な前提」と定義しました。

多くの人は問題解決において「類推思考」を使います。つまり、「過去の似たような事例ではどうしたか」「他社はどうしているか」といった既存の解決策を参考にするアプローチです。しかし、これでは既存の枠組みを超えた革新的な解決策は生まれません。

第一性原理思考では、既存の解決策や常識をいったん忘れ、問題を構成する最も基本的な要素から考え直します。これにより、誰も思いつかなかった画期的な解決策を発見できる可能性が高まります。

具体的な実践方法

ステップ2-1: 問題を構成要素に分解する

まず、あなたが直面している問題を、できる限り小さな構成要素に分解します。この時、「なぜそれが必要なのか」「本質的な機能は何か」を常に問いかけながら分解していきます。

例えば、「チーム内のコミュニケーションがうまくいかない」という問題があるとします。この問題を構成要素に分解してみましょう:

•情報の伝達

•意思の疎通

•感情の共有

•目標の共有

•フィードバックの仕組み

•信頼関係の構築

ステップ2-2: 各要素の本質的機能を特定する

次に、分解した各要素について、「その本質的な機能は何か」を考えます。既存の方法や手段にとらわれず、「何のために存在するのか」という根本的な目的を明確にします。

情報の伝達の本質的機能:

•必要な人に、必要な情報を、必要なタイミングで届ける

•情報の正確性を保つ

•情報の理解度を確認する

意思の疎通の本質的機能:

•各メンバーの考えや意見を共有する

•異なる視点を統合する

•合意形成を図る

ステップ2-3: ゼロベースで新しい解決策を構築する

最後に、特定した本質的機能を満たすための新しい方法を、既存の常識にとらわれずに考案します。「もし今まで誰もこの問題に取り組んだことがなかったら、どんな解決策を作るか」という視点で考えてみてください。

実践例:チーム内コミュニケーション問題の解決

従来のアプローチ: 「コミュニケーションが悪い → 会議を増やそう → チャットツールを導入しよう」

第一性原理思考のアプローチ:

分解:

•情報伝達の問題:重要な情報が適切に共有されていない

•理解度の問題:伝えた情報が正しく理解されていない

•タイミングの問題:必要な時に必要な情報が得られない

•心理的安全性の問題:本音を言いにくい雰囲気がある

本質的機能の特定:

•情報伝達:「誰が、何を、いつまでに知る必要があるか」を明確にする

•理解度確認:「伝わった」ではなく「理解された」を確認する

•適切なタイミング:「プッシュ型」と「プル型」の情報提供を使い分ける

•心理的安全性:「失敗を責めない」「多様な意見を歓迎する」文化を作る

新しい解決策の構築:

1.情報の可視化システム:

•各プロジェクトの進捗、課題、決定事項を一元管理

•誰が何を担当し、いつまでに何をする必要があるかを明確化

•情報の更新責任者と更新頻度を明確に定義

2.理解度確認の仕組み:

•重要な情報は「復唱」「要約」「質問」の3段階で理解度を確認

•定期的な「理解度チェック」の実施

•誤解が生じた場合の迅速な修正プロセス

3.適応的情報提供:

•緊急度と重要度に応じた情報提供方法の使い分け

•個人の情報処理スタイルに合わせたカスタマイズ

•「知りたい時に知りたい情報にアクセスできる」環境の整備

4.心理的安全性の向上:

•「失敗から学ぶ」文化の醸成

•定期的な「感謝の共有」セッション

•匿名での意見収集システム

このアプローチにより、単に「会議を増やす」「ツールを導入する」といった表面的な解決策ではなく、コミュニケーションの本質的な機能を満たす包括的なシステムを構築できます。

読者の体験談:Bさん(製造業・品質管理部)の場合

「製品の不良率が高く、従来は『検査を厳しくする』『作業員の研修を増やす』といった対策を取っていました。しかし第一性原理思考で分解してみると、根本原因は設計段階での材料選定にあることが判明。設計プロセスを見直した結果、不良率は70%削減され、コストも大幅に下がりました。」

イーロン・マスクの実例から学ぶ

イーロン・マスクがSpaceXでロケット開発に取り組んだ際の事例は、第一性原理思考の威力を示す代表例です。

従来の業界の常識:「ロケットは高価なもの。1回の打ち上げに数十億円かかるのは当然」

第一性原理思考のアプローチ:

1.分解:ロケットを構成する材料(アルミニウム、チタン、銅、炭素繊維など)に分解

2.本質的機能:「物体を宇宙空間に運ぶ」という機能を実現するために本当に必要なものは何か

3.再構築:材料費を計算すると、ロケット全体のコストは従来価格の2%程度で済むことが判明

結果として、SpaceXは従来の10分の1以下のコストでロケット打ち上げを実現し、宇宙産業に革命をもたらしました。

この手法の効果

第一性原理思考を実践することで、以下のような効果が期待できます:

革新的解決策の発見:既存の枠組みにとらわれない、画期的なアプローチが見つかります。

コストの大幅削減:本当に必要な要素だけに焦点を当てることで、無駄を排除できます。

競合優位性の確立:他社が思いつかない独自の解決策により、競争優位を築けます。

本質的理解の深化:問題の根本的な構造を理解することで、類似の問題にも応用できます。

固定観念からの脱却:「当たり前」だと思っていた前提を疑うことで、新しい可能性が開けます。

重要なのは、この思考プロセスを急がないことです。十分に時間をかけて分解し、本質を見極め、新しい解決策を構築してください。最初は時間がかかるかもしれませんが、この思考法に慣れることで、より短時間で革新的な解決策を生み出せるようになります。

ステップ3:メタ認知で解決プロセスを最適化する

自分の思考を客観視する最強のスキル

ステップ1とステップ2で問題の本質を見極め、革新的な解決策を構築したら、最後のステップはメタ認知を使って解決プロセス全体を最適化することです。メタ認知とは、「認知について認知すること」、つまり自分の思考プロセスを客観的に観察し、コントロールする能力のことです。

メタ認知は「思考の思考」とも呼ばれ、心理学や認知科学の分野で長年研究されてきました。この能力が高い人は、自分の思考パターンや感情の動きを客観視でき、より効果的な問題解決ができることが分かっています。

仕事で行き詰まった時、多くの人は感情的になったり、同じ思考パターンに陥ったりしがちです。しかし、メタ認知を働かせることで、自分の思考プロセスを一歩引いて観察し、より効果的なアプローチに修正することができます。

メタ認知の3つの構成要素

メタ認知は以下の3つの要素から構成されています:

メタ認知的知識:自分の思考特性や学習スタイルについての知識 メタ認知的体験:思考プロセス中に生じる感情や直感 メタ認知的制御:思考プロセスを意識的に調整する能力

これらの要素を統合的に活用することで、問題解決の質と効率を大幅に向上させることができます。

具体的な実践方法

ステップ3-1: 自分の思考パターンを観察する

まず、問題解決に取り組んでいる時の自分の思考パターンを客観的に観察します。以下のような点に注意を向けてみてください:

•どんな時に行き詰まりを感じるか

•どんな思考パターンに陥りやすいか

•感情がどのように思考に影響しているか

•どんな情報に注意を向けがちか

•どんな情報を見落としがちか

例えば、「プレッシャーを感じると、いつも同じような解決策しか思い浮かばない」「疲れている時は、ネガティブな側面ばかりに注目してしまう」といった自分の傾向を把握します。

ステップ3-2: 感情と論理を分離して判断する

次に、感情的な反応と論理的な判断を意識的に分離します。問題に直面した時、私たちは往々にして感情的な反応(不安、焦り、怒りなど)に支配されがちです。しかし、メタ認知を働かせることで、これらの感情を認識しつつ、論理的な判断を下すことができます。

具体的な方法:

1.感情の認識:「今、私は焦りを感じている」「不安になっている」と感情を言語化する

2.感情の受容:感情を否定せず、「そう感じるのは自然なことだ」と受け入れる

3.論理的分析:感情とは別に、事実や論理に基づいて状況を分析する

4.統合的判断:感情的な側面と論理的な側面の両方を考慮して判断する

ステップ3-3: 継続的に改善点を見つける

最後に、問題解決のプロセス全体を振り返り、継続的な改善点を見つけます。これにより、同じような問題に再び直面した時に、より効果的に対処できるようになります。

振り返りのポイント:

•どの段階で最も時間がかかったか

•どの判断が最も効果的だったか

•どの情報が最も重要だったか

•どの思考法が最も有効だったか

•次回はどこを改善できるか

実践例:プロジェクト管理の問題解決

状況:新規プロジェクトで予想外の技術的問題が発生し、納期に間に合わない可能性が出てきた。

従来のアプローチ: 「大変だ!どうしよう!」→ パニック状態 → 場当たり的な対応 → さらなる問題の発生

メタ認知を活用したアプローチ:

ステップ3-1: 思考パターンの観察

•「私は今、パニック状態になっている」

•「いつものように、最悪のシナリオばかり考えてしまっている」

•「感情的になって、冷静な判断ができていない」

ステップ3-2: 感情と論理の分離

感情面:

•不安:「納期に間に合わないかもしれない」

•焦り:「すぐに何かしなければ」

•責任感:「チームに迷惑をかけてしまう」

論理面:

•事実:技術的問題の具体的な内容と影響範囲

•選択肢:問題解決の可能な方法とそれぞれの所要時間

•リソース:利用可能な人員、時間、予算

•優先順位:最も重要な機能と妥協可能な部分

ステップ3-3: 統合的判断と改善

統合的判断:

1.感情的な不安は理解できるが、パニックになっても問題は解決しない

2.まず正確な現状把握を行い、客観的なデータに基づいて判断する

3.ステークホルダーとの早期コミュニケーションにより、期待値を調整する

4.問題の根本原因を特定し、再発防止策を検討する

改善点の特定:

•今回の問題は、初期の技術検証が不十分だったことが原因

•次回は、プロジェクト開始時により詳細なリスク分析を実施する

•定期的な技術レビューの仕組みを導入する

•問題発生時の対応プロセスを事前に定義しておく

メタ認知を高めるための日常的な練習

メタ認知能力は、日常的な練習によって向上させることができます:

1. 思考日記をつける 毎日の終わりに、その日の重要な判断や思考プロセスを振り返り、記録します。

2. 「なぜそう思ったのか」を問う習慣 判断や決定を下した時に、その根拠や思考プロセスを意識的に分析します。

3. 他者の視点を取り入れる 「もし○○さんだったらどう考えるか」という視点で、自分の思考を客観視します。

4. 感情のラベリング 感情が動いた時に、その感情に具体的な名前をつけて認識します。

5. 定期的な振り返り 週次や月次で、自分の思考パターンや判断の傾向を振り返ります。

この手法の効果

メタ認知を活用することで、以下のような効果が期待できます:

持続的な改善:自分の思考プロセスを客観視することで、継続的に問題解決能力を向上させられます。

再発防止:問題の根本原因と解決プロセスを深く理解することで、同じような問題の再発を防げます。

感情的な安定:感情と論理を分離することで、ストレスの多い状況でも冷静な判断ができるようになります。

学習の加速:自分の学習プロセスを最適化することで、新しいスキルや知識をより効率的に習得できます。

自己理解の深化:自分の思考特性や行動パターンを深く理解することで、より効果的な自己管理ができるようになります。

メタ認知は、一度身につければ、あらゆる問題解決場面で活用できる汎用性の高いスキルです。最初は意識的に実践する必要がありますが、継続することで自然と働くようになり、あなたの問題解決能力を根本的に向上させる強力な武器となるでしょう。

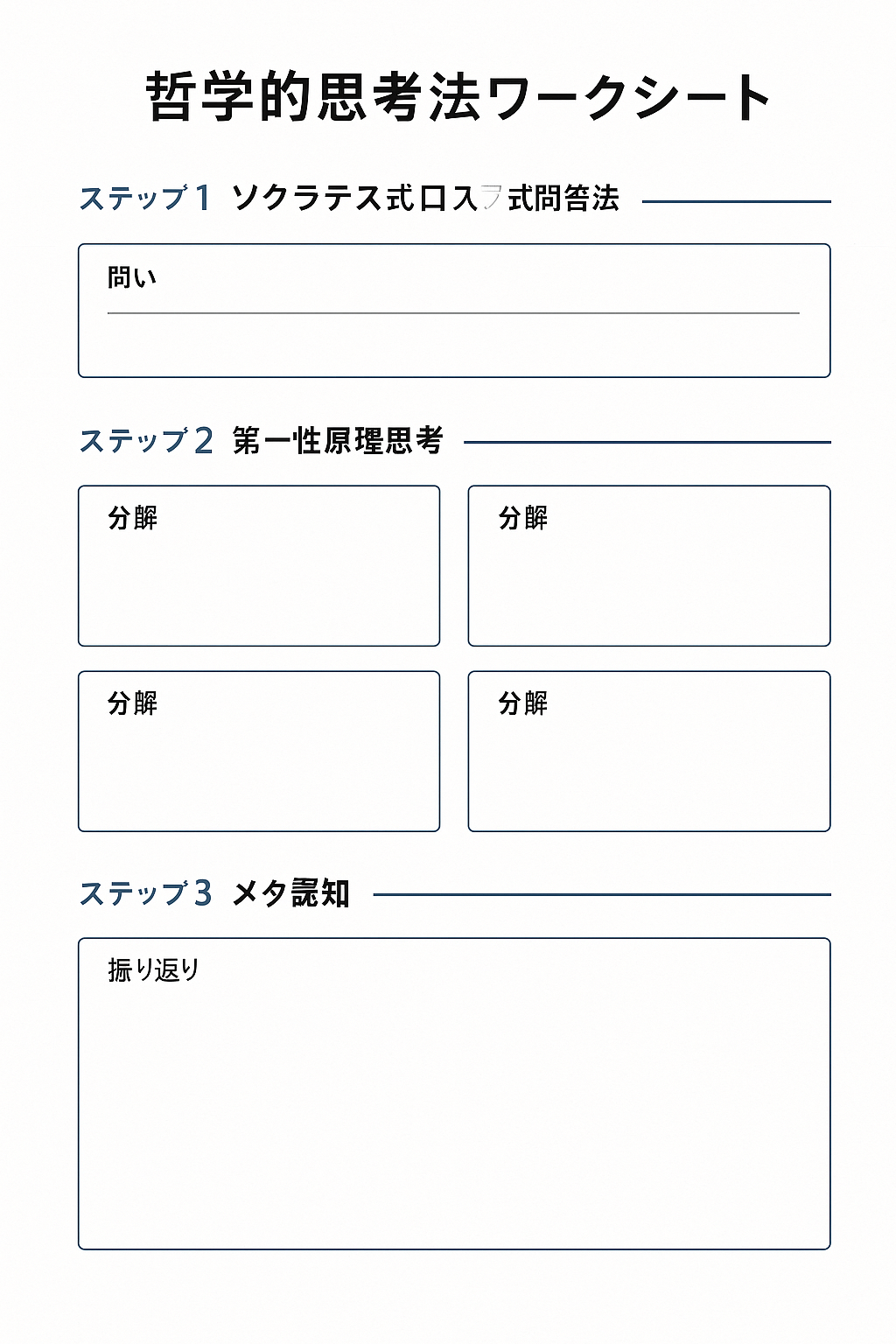

今すぐ実践できる!哲学的思考法ワークシート

ここまでご紹介した3つのステップを実際に実践するためのワークシートをご用意しました。現在あなたが直面している問題に当てはめて、実際に書き出してみてください。

【ステップ1】ソクラテス式問答法ワークシート

あなたが直面している問題:

問い1:本当にそれが問題なのか?

•この問題は誰にとって問題なのか?

•なぜそれが問題だと思うのか?

•問題だと判断した基準は何か?

問い2:なぜそう思うのか?

•その判断の根拠は何か?

•その根拠は確実なものか?

•他の解釈の可能性はないか?

問い3:他の視点から見るとどうか?

•顧客の視点では?

•上司の視点では?

•競合他社の視点では?

•5年後の自分の視点では?

【ステップ2】第一性原理思考ワークシート

問題の分解: 問題を構成する要素を書き出してください

本質的機能の特定: 各要素について、その本質的な機能を書き出してください

新しい解決策の構築: 既存の方法にとらわれず、本質的機能を満たす新しい方法を考えてください

【ステップ3】メタ認知ワークシート

思考パターンの観察:

•問題に直面した時の自分の典型的な反応は?

•どんな感情が生じやすいか?

•どんな思考の癖があるか?

感情と論理の分離: 感情面:

•今感じている感情は?

•その感情の原因は?

論理面:

•客観的な事実は何か?

•利用可能な選択肢は?

•それぞれの選択肢のメリット・デメリットは?

改善点の特定:

•今回の問題解決プロセスで良かった点は?

•改善できる点は?

•次回同じような問題に直面した時の対策は?

今すぐ始める!30日間実践プログラム

この記事を読んだだけでは、真の変化は起こりません。重要なのは、実際に行動を起こすことです。以下の30日間実践プログラムで、哲学的思考法を確実に身につけましょう。

【Week 1】基礎習得期間

•Day 1-3: ソクラテス式問答法の練習(小さな問題から始める)

•Day 4-5: 第一性原理思考の基本練習

•Day 6-7: メタ認知の観察練習

【Week 2】実践強化期間

•Day 8-10: 実際の仕事の問題にステップ1を適用

•Day 11-12: 同じ問題にステップ2を適用

•Day 13-14: ステップ3で振り返りと改善

【Week 3】統合練習期間

•Day 15-17: 3つのステップを統合して新しい問題に挑戦

•Day 18-19: 同僚や友人と一緒に実践

•Day 20-21: 思考日記で自分の成長を記録

【Week 4】応用・定着期間

•Day 22-24: より複雑な問題に挑戦

•Day 25-26: 他の人に教えることで理解を深める

•Day 27-28: 長期的な課題に適用

【Day 29-30】総まとめ

•30日間の振り返りと今後の実践計画を立てる

•継続的な成長のための仕組みを構築する

まとめ:哲学的思考法で仕事の問題を根本から解決しよう

この記事では、仕事で行き詰まった時に実践できる3つの哲学的思考法をご紹介しました。

ステップ1:ソクラテス式問答法で問題の本質を見極める

•「無知の知」から始まる自己問答

•思い込みを除去し、問題の本質を発見

•「本当にそうか?」「なぜそう思うのか?」「他の可能性は?」

ステップ2:第一性原理思考で根本から解決策を構築する

•問題を最も基本的な要素に分解

•本質的機能を特定し、ゼロベースで解決策を構築

•既存の枠組みにとらわれない革新的アプローチ

ステップ3:メタ認知で解決プロセスを最適化する

•自分の思考プロセスを客観視

•感情と論理を分離した判断

•継続的な改善による問題解決能力の向上

これらの思考法は、古代ギリシャの哲学者から現代の思想家まで、長い歴史の中で磨き上げられてきた実証済みの手法です。一度身につければ、どんな問題にも応用できる汎用性の高いスキルとして、あなたのキャリア全体を支える強力な武器となるでしょう。

最初は慣れないかもしれませんが、継続的に実践することで、必ずあなたの問題解決能力は向上します。表面的な対処療法ではなく、問題の根本から解決できるようになることで、同じような問題に再び悩まされることがなくなり、より創造的で充実した仕事ができるようになるはずです。

今日から始めましょう。 小さな問題でも構いません。ぜひこの3つのステップを実践してみてください。30日後、あなたの仕事に対する向き合い方が根本的に変わっていることを実感できるでしょう。